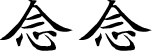

尘埃落定

山西来的韩三明站在三峡即将拆迁的小县城,茫然四顾,头顶一缕黄发的摩的小青年拦住他。

“去哪里?”

“喏,这里。”

“奉节县青石路5号?”

“对。”

“五块钱。”

“三块钱吧?”

“这里都是五块钱。”

“好,走。”

……

摩的在茫茫江水边停下了。

“到了。”小青年吆喝一声。

韩三明下车,看着脚下的山和眼前的水,愣了一会儿。

“哪个是么?”

“喏,前面,那个有草的坡坡。”

韩三明望过去,一片辽阔的江水中央,一块几米见方的小土坡。

“咋地没了么?”

“三峡工程,你没看新闻啊,整个县城都淹了。”小青年说得兴奋,“我家,就在那里——”他指着水中间一根凸出的铁杆。

“那人呢?”

“都散了,搬走了么。”

“搬去哪里了?”

“哪里都有,广东,辽宁,哪里都有。”……

这是贾樟柯导演的新作《三峡好人》,英文名叫Silent Life。一个煤矿工人韩三明从汾阳来到奉节,寻找他十六年未见的前妻。两人在长江边相会,彼此相望,决定重婚。一个女护士沈虹从太原来到奉节,寻找她两年未归的丈夫,他们在三峡大坝前相拥相抱,一只舞后黯然分手,决定离婚。导演在影片介绍的最后说:“老县城已经淹没,新县城还未建好,一些该拿起的要拿起,一些该放下的要放下。”

导演专注的镜头对准了每一个在三峡来来往往的普通人,工人、混混、妓女、船工、孩子,每一个人的生活都负担着巨大变化,然而每一个人都在这样的变化中自娱自乐,正常生活着。

来来往往的船只上是大声打牌、叫骂、调笑的男男女女,身旁安静的包裹才流露出一点漂泊的痕迹;

残破的工地上是县城男孩津津有味吼着的《老鼠爱大米》和《两只蝴蝶》,节奏分毫不差,连颤音和尾音都模仿得唯妙唯肖;

一息尚存的砖房里,小混混学周润发学得如痴如醉,烟要用报纸点着抽,讲话要微举手距离眼睛一米,坏笑,喊“大哥罩着你!”

一块两毛钱一天的客栈里,阿姨面无表情地走进来:“要小姐么?……少妇?”对面只剩一面墙的危楼上,四个女人鱼贯而出,站成一线,朴素的穿着,夸张的姿势。

砸墙的活是一天五十块,男人都在干。

打群架也是一天五十块,小青年蜂拥而去。有些人流着血回来了,也有些没回来。

贾樟柯镜头的真实让我几乎难以承受,不是残酷,那只是我们每天都在过的生活,裸露背脊上的苍蝇,听得见钝响的拳脚,它平凡得甚至丑陋。没有伟大的牺牲,没有壮烈的奉献,没有戏剧化的英雄,没有矫情的眼泪,只有淡漠的表情,和很俗的笑。感觉像一个浓妆艳抹的女人,从镜子里,看到自己久违的老脸。这张不施粉黛的脸,连我们自己都忘了如何面对,贾樟柯却给了他英雄一般的注目礼。

这是一个三峡的故事。和宏大叙事里的伤春悲秋不同,县城里的每一个人,波澜不惊地适应着变化,生活仍然继续,仍然精彩。

这也是一个完结的故事。三峡蓄水,什么都变了,什么也都该结束了。

两千年的古城只用了两年拆掉也好,水下埋着多少祖祖辈辈男耕女织的痕迹也好,今天的江面,已经平静得看不出一丝痕迹。

最后的地界上,爆炸、坍塌仍在继续也好,乡里乡亲恩怨热闹不肯罢休也好,墙上赫然画着的156米淹没水位,高高悬挂在每个人头顶,已经无从逃避。

举家迁移也好,妻离子散也罢,三峡的男人喝完手里的酒,跟着三明,去了遥远的地方那每年死十几个人的煤矿。三峡的女人去广东,“总要有个决定。”

“决定”,是贾樟柯无论戏里戏外都在不停强调的词。

“我拍电影十年,一直在拍这个巨烈变化中的社会小人物的生活、状态,社会物质的巨大进步,他们付出了最大的成本,但没有人看到。十年之后,我拍《三峡好人》,三峡蓄水了,古城淹没了,变化也该完成了。再去想这个变化本身没有意义,再去讨论三峡没有意义,它已经在那里了,永远不会复原。应该更务实一点,一切都完成了,应该有新的决定了。”

韩三明说:以后想起十元钱上的风景,就想起你们。

夔门奇景不再有,白帝彩云何处寻。三峡,终究尘埃落定。

中国,是不是也该尘埃落定了。

想起《世界》结尾的一句话:

我们是不是死了?

不,我们才刚刚开始。

2006年11月11日

尘埃落定 已经有 8 张纸条儿了