或许是在中大留下的印象,印象中的大学讲座,无论讲者是社会名流还是学术泰斗,至多只是引起学生争相购票,再不然就是门口走廊都站着人挤个水泄不通,但是这类讲座的真正的影响力还基本上局限在大学范围内,社会人士对于这些是不清楚的。

正因为这样的印象,今天下午到了graduate house的演讲厅前,我还是小小地惊异了一下,惊异于这个讲座的规模和影响力。讲座的主题是:公民社会离我们有多远?(Civil Society on Move?)——从北京、台北、香港三地的新闻媒体透视公民社会程度。是思索香港(rethinking HK)论坛的系列讲座之一,主持人是龙应台女士,四位主讲嘉宾分别是来自台湾的王健壮、金惟纯,来自香港的梁文道,和来自北京的《财经》周刊总编杨大明。原本已经很震撼于这个讲座的主讲阵容了,没想到讲座刚开始,龙应台就开始不慌不忙地介绍隐匿在我们这些小观众之中的卧虎藏龙的大牛们,有台湾报业领导,有凤凰卫视杨锦麟,有南方周末副主编,有南方人物周刊主编秦晖,有某某作家某某评论员等等,最后竟然还意外地在提问环节看到了安替,呵呵。坐在一大堆观众里的我就顺着龙应台的手势四处张望,崇拜又惊喜地看着那些对我来说几乎是偶像级别的媒体领袖,然后大喘气,小声地尖叫,身边的同学形容我贪婪的表情就好像看见美丽的大闸蟹一样……

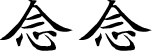

龙应台:

讲座正式开始的瞬间,我就被龙应台彻底征服了。

之前没有听过她的讲座真是遗憾,我从来没有想到演讲可以是用这样温文尔雅的、文学的方式进行的,也从来没有想过一个如此温和、礼貌的娴静女人,在慢条斯理的字句里,可以表达如此坚定和不可抗拒的力量。

今天龙应台的身份是主持而不是讲者,因此她谦和地介绍别人,作衔接和总结,但很奇怪地,四个男人的讲座就这样被她不动声色、不温不火地控制了了。当她用优美的文学语言讲述自己亲身经历的台湾社会的时候,当她温和但严肃地向讲者提问的时候,当她用清澈的声音坚定地说“我们无从选择,我们必须相信”的时候,很难想象,我,我们就是这样被她打动了,没有激昂的口号,没有煽动性的语言,没有富有表现力的身体语言,没有任何一种我们所接触过的新东方或者成功学式的讲座模式,只是平和、温柔,却透着高出那些所有的无法抗拒的power。

我始终不喜欢称呼龙应台为先生,虽然那似乎是对于一个知识女性的最尊敬的称谓,比如杨绛。但龙应台的魅力不在于她可以和任何一个男性领袖媲美的学识和才干,而恰恰在于她身上女性的魅力,这些是“先生”这个男性称谓所完全欠缺的。这是让很多内地人嗟叹的台湾女性的魅力,特殊的温柔、典雅和力量。

想起来自己很久以前和wr说过的,我始终讨厌女强人,或者那些刻意把自己磨练得干练辛辣的女人们,女人的最大魅力来源于自身,把智慧和能量通过最女性的方式表达,才具有最难以抵挡的魅力。

————————————————————————————————————————————————

转载龙应台文片断—— 超越台湾主义

我是一個鄉下警察的女兒。鄉下警察的待遇太差,養不起四個孩子,所以鄉下警察的妻就去編織魚網。一天織十個小時,可以掙八十塊錢。她同時找到一塊荒地養豬,每天清晨到爛泥潭中割牧草做為飼料。因為結網,她的手摸起來像繩索一樣粗;因為牧草割 手,她麻粗的手經常流血。

十四歲的我所親近的世界由五種人構成。赤腳的漁民,在冬夜裡摸著黑上船,清晨回來;常常有人去了不回來,妻女就在海灘上抱著衣物招魂,哀哀哭泣。外省老兵扛著帶刺刀的步槍,巡守海岸,海的對岸是他們妻女父母所在的家鄉,也是他們槍口瞄準的方 向。

老兵通常孤獨一生,往往死了好幾天之後才被人發覺。那能娶妻的,娶的通常是比他們更邊緣的人。從原住民部落出來,那眼睛深邃的女人背著孩子,在防空洞上種絲瓜。

鄉裡有個大陳村,大陳人穿著在我看來是「古時候」的衣服,講一種聽不懂的語言。梳著髻的婆婆艱難地彎身,在牆角燒煤,一群雞在她腳邊。

我心目中的「有錢人」,是鄉裡的醫生。他說閩南語,但是用日文夾著德文寫藥單。似乎知道這外省鄉下警察連孩子的感冒藥都難以負擔,他通常不收錢。而真正繳不起學 費時,警察妻就?腆地去向醫生借貸,醫生把錢放進她手裡,說,「小心孩子,不要感 冒。」

那鄉下警察兼養豬戶的小孩,我,講一口土氣的閩南語,就在外省老兵、部落原住民、倉皇撤退的大陳人和閩南漁民的沈靜的溫柔環抱中長大。幫母親餵完豬之後,來到父親面前;這湖南來的鄉下警察脫了制服,坐在醬油色的竹椅上,他的白色汗衫已經被洗得稀薄,幾乎就是破爛了。就著電力昏昏的燈,站著,我開始背誦「滕王閣序」。這是一九六七年的台灣。

一九九五年九月,以政務官的身份我站在台北議會接受質詢,青天霹靂而來的不是質詢,而是指控:「你,不是台灣人!」當我修復地層下陷的林語堂、錢穆故居時,隆隆的指責是,「林語堂、錢穆都是中國人,不是台灣人;你為什麼修他們的房子!」當我試圖將二二八紀念館以公開競標的方式尋找經營者時,我必須忍受被指為「文化殺手」,「外省文化局長在消滅台灣本土文化!」而時不時,一張匿名的傳真信會交到我手上:「中國人,滾回去!」

三年半,不吭聲,只是分秒必爭地把事情一件一件做出來。我可以面對叫囂震天,不眨眼、不說話;我的篤定從哪裡來?

只有我自己知道:那滿面滄桑的漁民,那喝醉了就痛哭失聲的老兵,那逃走又被追回來的部落女人,那無法與人交談的大陳婆婆,那在診室裡聽貝多芬的醫生,那鄉下警察和他養豬織網的妻子;這些鄉人從未叫囂,卻給過我一生用之不盡的溫暖和信任。什麼是台灣人?不必由你來告訴我。

讲座纪实–关于讲者 已经有一张纸条儿了