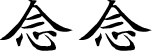

君子之交

章诒和:《君子之交——张伯驹夫妇与我父母交往之叠影》

……

1963年,我被分配到四川工作。我与张氏夫妇失去了联系,父亲与他们也没有了往来。

1966年文革开始,父亲已是万念俱灰。对自己往昔的政治生涯持深刻怀疑的他,真的写起诗来。他一做诗,便感吃力,便想起作诗比说话还要利索的张伯驹,便要自语道:“这对夫妇如今安在?怕也要吃苦受罪了。”父亲的诗,绝句为多,都是信手写来。树上的麻雀,窗外的细雨,炉上的药罐,外孙的手指,他都拿来入诗,惟独不写政治。一个搞了一辈子政治的人,由政治而荣,因政治而辱,而最终超然于政治之外。我不知道是应为他悲伤,还是该向他祝贺?1969年5月17日父亲走了,离开了这个世界。他走时,我正关押在四川大邑县刘文彩的地主庄园。一年后,我被四川省革命委员会、四川省公检法军事管制委员会宣布为现行反革命罪犯,从宽处理:判处有期徒刑二十年。狱中产下一女,遂押至苗溪茶场劳改。苗溪茶场地跨天(全)芦(山)宝(兴)三县。那里与我同在的,还有一个在押犯人,她叫梅志(胡风夫人)。我站在茶园,遥望大雪山,觉得自己生活在另外一个世界。十年后,我丈夫走了,离开了这个世界。我被宣布:无罪释放。宣读时,我无喜无悲,宣读后,我面对一纸裁定书和满屋子公检法,拒不说感谢之类的话。因为我觉得是他们长期亏待了我,有什么可感激的?我穿着监狱发的那件最好的玄色布袄布裤,回到北京。我从拥挤不堪的火车车厢慢慢移出,月台上十年未见一面的女儿,亲睹我的丑陋憔悴,吓得躲在我姐姐背后,别人拖也拖不出来。为庆祝我的无罪释放,也为欢迎我回归故里,母亲将晚餐定在东安市场的“东来顺”,吃的是涮羊肉。切成片的又薄又嫩的羊肉,红红亮亮规规正正地横卧在洁净的青花磁盘里。我仿佛有一个世纪没见过没吃过酒席了。看着围坐在我身边的至亲至友的兴奋面孔,我很想说点什么,但我什么也说不出;至少我该笑一笑,可我也笑不出。幸亏在亲友当中有个老公安,他以极富经验的口吻,低声解释道:“关久了刚被放出来的人,都不会说笑。以后会好的。”谢谢他的理解,我可以专心致志地吃东西了。我的那双红漆木筷,千百遍地往返于肉盘与火锅之间。我一个人干了六盘,每盘的羊肉片重小四两。“小愚吃了一斤八两(老秤说法)!”不知谁报出了数字。这个数字把全场震了,也让我笑了,当然是那种傻吃后的傻笑。我想,这时和我一起高兴的,还有我的母亲。可扭脸一看,她正用餐巾抹去堕出的滴滴老泪,而她面前的那盘羊肉,纹丝未动。这一夜,母亲和我和我女儿三代,共眠于一张硬榻。女儿上床后便昏然大睡。我与母亲,夜深不寐。这一夜,我要问清十年人间事。我问的第一件事,就是父亲的死。母亲叙述的每一句话,我都死死记住,记到我死。母亲告诉我:首先得知死讯的,是梁漱溟和张申府。那日,父亲死在了北京人民医院。母亲从白塔寺大街出来,走到西四的时候,便碰上了迎面走来的梁、张二人。在街头,他俩问道:“伯钧现在怎么样了?”母亲说:“他去世了,刚刚走的。”张申府,这个与父亲从青年时代就相识,一道漂洋过海去欧洲留学的人,满脸凄怆,低头无语。梁漱溟,这个同我爸一起为民盟的建立而奔走呼号,又先后被民盟摒弃在外的人,伫立良久。尔后,梁公说:“也好,免得伯钧受苦。”接着,母亲又告诉我:父亲死后,她一而再、再而三地恳请搬家。好不容易给了建国门外永安里的两间一套的单元房。……母亲说:“自搬到建国门,我就清静了,谁都不知道新地址。可是,你能猜想得到吗?是谁第一个来看我?”我从亲戚系列里,说了一长串名字。母亲说,不是他们。我从“农工”系列里,挑了几个名字。母亲说,不是他们。我从民盟系列里,拣了几个名字。母亲说,不是他们。我说:“如果这些人,都不是的话,那我就实在想不出,还有谁能来咱们家呢?”“我想你是猜不到的,就连我也没想到。那天下午,我一个人在家,拣米准备焖晚饭。忽听咚咚敲门声,我的心缩紧了。怕又是造反派搞到咱们家地址,找上门来打砸抢。我提心吊胆地问:‘谁?’门外是一个女人的声音:‘这里,是不是李健生大姐的寓所?’她的话带有江浙口音,我一点也不熟悉。忙问:‘你是谁?’门外人回答:‘我是潘素,特地来看望李大姐的。’我赶紧把门一开,果然是潘素站在那里,我一把将她拉进门来。我更没有想到的是,她身后还站着张伯驹。几年不见,老人家身体已不如从前了,头发都白了。脚上的布鞋,满是泥和土。为了看我,从地安门到建国门,不知这二老走了多少路。”听到这里,我猛地从床上坐起,只觉一股热血直冲胸膛——我是在关押中接到父亡的电报,悲恸欲绝。《易经》上说:伤在外者,必返其家。一家骨肉,往往也相守以死,而我却不能。狱中十年,我曾一千遍地想:父亲凄苦而死,母亲悲苦无告。有谁敢到我那屈死的父亲跟前,看上一眼?有谁敢对我那可怜的母亲,说上几句哪怕是应酬的话?我遍寻于上上下下亲亲疏疏远远近近的亲朋友好,万没有想到张伯驹是登门吊慰死者与生者的第一人。如今,我一万遍地问:张氏夫妇在我父母的所有人情交往中,到底有着多少分量?不过是君子之交淡如水;不过是看看画,吃吃饭,聊聊天而已。他怎么能和父亲的那些血脉相通的至亲相比?他怎能和父亲的那些共同患难的战友相比?他怎能同那些曾受父亲提拔、关照与接济的人相比?人心鄙夷,世情益乖。相亲相关相近相厚的人,似流星坠逝,如浮云飘散。而一个非亲非故无干无系之人,在这时却悄悄叩响你的家门,向远去的亡灵,送上一片哀思,向持守的生者,递来抚慰与同情。母亲又说:张伯驹夫妇在我家只呆了几十分钟,恐怕还不及他俩走路的时间长。母亲要沏茶,潘素不让,说,“伯驹看到你,便放心了。我们坐坐就走,还要赶路。”张伯驹对母亲说:“对伯钧先生的去世,我非常悲痛。我虽不懂政治,但我十分尊重伯钧先生。他不以荣辱待己,不以成败论人。自己本已不幸,却为他人之不幸所恸,是个大丈夫。所以,无论如何也要来看看。现在又听说小愚在四川被抓起来,心里就更有说不出的沉重。早先,对身处困境的袁克定,凭着个人能力还能帮上忙。今天,看着李大姐的痛苦和艰辛,自己已是有心无力。”“张先生,快莫说这些。伯钧相识遍天下,逝后的慰问者,你们夫妇是第一人。此情此义,重过黄金。伯钧地下有知,当感激涕零。”话说到此,母亲已是泪流满面。……母亲的叙述,令我心潮难平。政治吞没人,尤其像中国的各种运动,其吞没与消化的程度,因人的硬度而不等。当然,知识分子往往是其中最难消化的部分。张伯驹自然属于最难消化的一类人,而他的硬度则来自那优游态度、闲逸情调、仗义作风、散淡精神所合成的饱满人性与独立意志。他以此抗拒着政治对人的品质和心灵的销蚀。任各种潮汐的潮涨潮落,张伯驹都一如既往地守着做人的根本,过着他那份生活。张伯钧的一生见过许许多多的昂贵之物。而我所见到的昂贵之物,就是他的一颗心,一颗充满人类普通情感和自由的心。

—————————————————————————————————-

读书经常遇到屏住呼吸,热泪盈眶的感觉,但像章诒和的文字这样带来的震撼,真的是很久没有了。没有石破天惊的大震动,这些朴实的的文字,平淡的叙述,克制的情感,像深夜的海浪一样,一波一波,不动声色地淹没了我全部的意识。

一个人,要经历多少的苦难,要完成多少痛定思痛的反省和追忆,才能用这样淡定的语气,叙述不忍回首的历史。

“他走时,我正关押在四川大邑县刘文彩的地主庄园。”

“狱中产下一女,遂押至苗溪茶场劳改。”

“十年后,我丈夫走了。”

没有一个形容词,没有一个甚至是理所应当的宣泄情感的修饰。

这一本书,叫《往事并不如烟》。这一个章节,出现在书本的140页。回忆起以前看过的文革回忆录,作者亲身经历的苦难,牢狱生活,肉体折磨,精神奴役,无一不在书本的开头,重量级甩出。于作者本人,苦难总是念念不忘的,于读者来说,苦难总是吸引眼球的,也总是能引起无限同情和反思。但是在完成了一百四十页或优雅或含蓄的纪录,以谦卑的笔调写下其他人生命历程,而后,在描写他人的章节里,婉婉带出这一段叙述。这样的作者,令我不敢同情,而由衷尊敬。

那是一个我不能想象的年代,没有英雄,甚至连“人”字,都要打一个大大的问号。

要感谢章诒和,感谢她笔下记录的这群人,感谢他们顽强的坚持和深切的反省,让我们在黑暗里,仍然看到高贵的灵魂。

2006年9月8日

君子之交 已经有 3 张纸条儿了