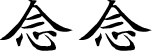

梦境一种

今天香港下了点雨。公司门口一本正经地挂上黄色台风的警告。

从恒温二十度的地铁站冲进空调坏了的小巴,我湿淋淋的脑袋正和眼镜一样,一片糊涂,熟悉的音乐突然就劈头盖脸地砸进眼前白茫茫的世界里……

我不是有意要写得这么后现代,只是发生的一切都实在有点戏剧化。

我从来没有在香港遇上过空调坏了的小巴。

我从来没有在香港的小巴车上听见过音乐。

我从来没有在香港,任何的公共场所,听到这样的旋律——

“我知道我要的那种幸福,就在那片更高的天空。我要飞得更高,飞得更高,狂风一样,舞蹈挣脱怀抱……”

从恒温二十度的地铁站冲进空调坏了的小巴,我湿淋淋的脑袋正和眼镜一样,一片糊涂,熟悉的音乐突然就劈头盖脸地砸进眼前白茫茫的世界里……

我不是有意要写得这么后现代,只是发生的一切都实在有点戏剧化。

我从来没有在香港遇上过空调坏了的小巴。

我从来没有在香港的小巴车上听见过音乐。

我从来没有在香港,任何的公共场所,听到这样的旋律——

“我知道我要的那种幸福,就在那片更高的天空。我要飞得更高,飞得更高,狂风一样,舞蹈挣脱怀抱……”

世界在汪峰的声音里一片朦胧,不真实得让人想流泪。

我蜷进车尾的角落,闭上眼睛,央求这声音不要停,不要停。

我看见镜头里那个叫嫣芳的年轻女孩,她慢慢地说,我十六岁一个人到北京,背着吉他,带着三十块钱,晚上不知道去哪里。我在地道里看到一个男人弹吉他,就在他身边坐下来,我坐了很久,听他唱完一首又一首歌,然后我们开始聊天。后来他给我一百块钱,让我回家。他说,你还小,不要在北京流浪。我没有听,我一直留了下来。

我听见这个不美丽的女孩子,昂起脸,倔强地唱,我要飞得更高,飞得更高,狂风一样,舞蹈挣脱怀抱……

我听见她弹吉他,微笑着,唱自己写的歌词,《谁会在乎》:“你们这个世界认为的好,我不要。”

我记得她的声音很坚硬,在高音的地方,用力地唱,一直唱到沙哑。

我听见唐朝乐队的国际歌,我听见崔健新长征路上的摇滚,我听见郑智化的年轻时代,我听见各自放纵的KTV里,那些熟悉的面孔唱着破碎的梦想,掷地有声。

我看见月黑风高的夜晚,在青草和啤酒里,和他们,她们,调侃爱情,戏谑诗歌,欲拒还迎地讨论理想。

我看见那些不动声色的朋友,那些执扭的坚持,那些灵气四散的语言和文字……

雾气渐渐散去,汪峰的声音也渐渐熄灭。

窗外的世界重新清晰,巨大的广告牌幅从四面压来,内衣明星搔首弄姿,极尽妖媚之能事;路人甲乙丙丁花枝招展,香气扑鼻,整齐地排列在红绿灯两边。斑马线旁不知疲倦地响着“嘀-嘀-嘀-嘀”或“嘀嘀嘀嘀”的声音,提醒人们随时保持秩序,随时紧跟效率。

窗外的世界重新清晰,巨大的广告牌幅从四面压来,内衣明星搔首弄姿,极尽妖媚之能事;路人甲乙丙丁花枝招展,香气扑鼻,整齐地排列在红绿灯两边。斑马线旁不知疲倦地响着“嘀-嘀-嘀-嘀”或“嘀嘀嘀嘀”的声音,提醒人们随时保持秩序,随时紧跟效率。

我开始怀疑这辆盛着飞翔和音乐的闷热小巴车,是不是真实存在。

小巴车外真实的香港,永远让我感情复杂。

井井有条得完美的城市,所有事情会按照time table准时发生,没有surprise,没有unexpectation。甚至没有肮脏,没有街上窜过的老鼠,街边喝醉狂吐的工人。没有什么东西会在你毫无准备的情况下发生,偷盗或者抢劫。形而上是种可耻的交谈方式,没有人会为了它们一本正经。在深圳,一过罗湖口岸,熟悉的冷气就让你知道到了香港。多好,这里连空气,都定格在二十度。

但是你知不知道,对于我,固执的嫣芳,捉襟见肘、头破血流的坚持,这些不被这个世界认可的所有任性,才是让它显得可爱的唯一理由啊。

2006年8月25日

梦境一种 已经有 4 张纸条儿了